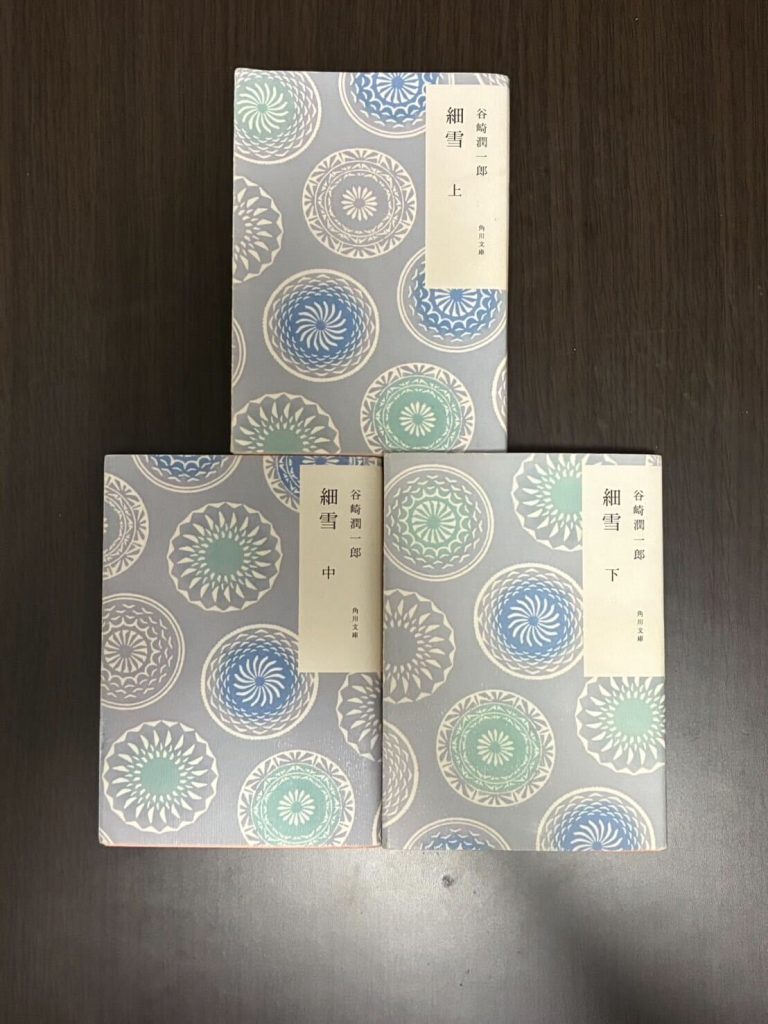

著者:谷崎潤一郎 出版社:中公文庫 出版年:2016年

谷崎潤一郎、『細雪』。

彼が惚れ込んだ関西地方の景色や風景や、当時の上流社会の絢爛たる生活を四季折々に描きこんだ、大長編作品である。当時、文芸作品を読まない昭和天皇も愛読したとされる。彼の代表作であり、かつ日本近代文学の最高傑作とも名高い作品である。

……と称されることが多く、なんとなく敷居が高く思えてしまう作品でもある。

私はそういった作品を読むのが好きだ。なぜなら、それがかっこいいと思うからだ。

ということで今回もそのミーハー精神に則って、読んでみた。

感想から言うと、確かにその説明も間違ってはないが、もっと俗っぽい、いわば「ドタバタ家族劇」と呼ぶのがふさわしい作品に思えたのだ。ぜひみなさんにも楽しんでほしい。

あらすじを紹介する。かつて繁盛していたが、すでに店を閉めてしまった、古いのれんを誇る蒔岡家の美人四姉妹。家の威厳を守りたい長女、鶴子。鶴子と下の姉妹に板挟みの二女、幸子。何事にも奥手な三女、雪子。トラブルメーカーだけど憎めない、四女、妙子。この四姉妹とそれを取り巻く人々が、様々な出来事、多くはトラブル、に巻き込まれながら過ごす生活を描いている。

その中で大きな筋の一つは、三女の雪子のお見合い話である。彼女は非常に美しく、芸事にも明るく、良家の出であるため、かつては多く結婚を申し込まれた。しかし彼女の、何事にも奥手な特性と、蒔岡家に釣り合うかという判断から、それらをすべて断ったりなあなあにしてしまったりした結果、三十の年になっても未婚であった。まあ、八十年前の価値観であると、それなりの非常事態であると思う。雪子もなんとなくばつが悪く、長女の鶴子とその夫、辰雄がいる本家でなく、二女の幸子とその夫、貞之助がいる分家に、妙子とともに居つくようになるが、いよいよそうもいかず、しぶしぶ「婚活」を行うのである。

もう一つの大きな筋は、妙子が引き起こすトラブルの数々である。彼女は手先が器用なことを活かし、人形制作や服飾制作にて、当時の女性にしては珍しく、経済的に自立している。しかし、面倒ごとを嫌う性格上、封建的な考えを押し付けてくる、本家とはそりが合わない、いわば近代的女性として描かれている。彼女の起こすトラブルの数は多い。昔に恋人の奥畑と駆け落ちを試みて失敗し、それを新聞記事に取り上げられ、挙句妙子と間違って雪子の名前で報道されることもあれば、関西を襲った大水害に見舞われて九死に一生を得るが、助けてもらった板倉という身分違いの男に惚れてしまったこともあった。そのたびに四姉妹含めた周りの人物が巻き込まれていくのである。

このように様々な出来事が起きるが、エンタメ作品に比べれば少々、物語の起伏が少なく、少し読みづらいかもしれない。読み進めるうえで私が気を付けていたことを書いてみる。

一つめは、文芸作品でなく、連続ドラマだと思うこと。確かに文豪、谷崎の代表作であるが、書いてあることは、極上のものとはいえ、「ドタバタ家族劇」である。気楽に読み進めるのが良い。また、十ページ程度で、章分けがなされている。朝ドラのように、一日一章、十五分だけ読み進めるくらいがちょうど良いと思う。

二つめは、最初の三十ページを丹念に読むこと。四姉妹とそれを取り巻く人々は、それなりに多く、最初のうちにしっかり把握しておかなければ退屈してしまう。家系図を自分で書いてみたり、時々Wikipediaを読んでみたりして、自分の中に相関図を作って読むと混乱せずに読めるだろう。

三つめは、四姉妹のうち、「個人的な主人公」を設定すること。多くの人物が登場しながら、「決定的な主人公」もいないため、自分で主人公を設定すると読みやすいと思う。鶴子は登場の機会が少ないが、幸子・雪子・妙子の中から選ぶと読みやすいかもしれない。私は雪子に注目して読んだ。奥手すぎて少しイライラするけれど、自分に一番近しい印象を覚えたのが彼女だった。

さて個人的な感想を述べるが、読んでいて、「渡る世間は鬼ばかり」に近しい印象を覚えた。読んでいきながら、こうやってトラブルを起こす人がいるな、とか、こういう解決の仕方って、どこかで無理している人がいないとできないよな、と過去の出来事を思い浮かべた。

人はどうして、人の揉め事が好きなのだろう。かつて小さい頃、母と祖母がドラマを見ていて、少しも面白いと思えず、そう考えていた私だったが、今なら気持ちがわかる。青少年が好む作品というより、きっと、年を取れば取るほど、楽しみが増える作品だろう。私も今ならあのドラマを楽しめるかもしれないし、十年後に読み返せば、鶴子や幸子にさらに感情移入できるかもしれない。そういった余地があるという意味では、長い人生をともにする一冊になりうる作品であろう。

年を取るのが、少し楽しみになった。それだけで、とても素敵な作品だと思う。

書き手:髙橋龍二