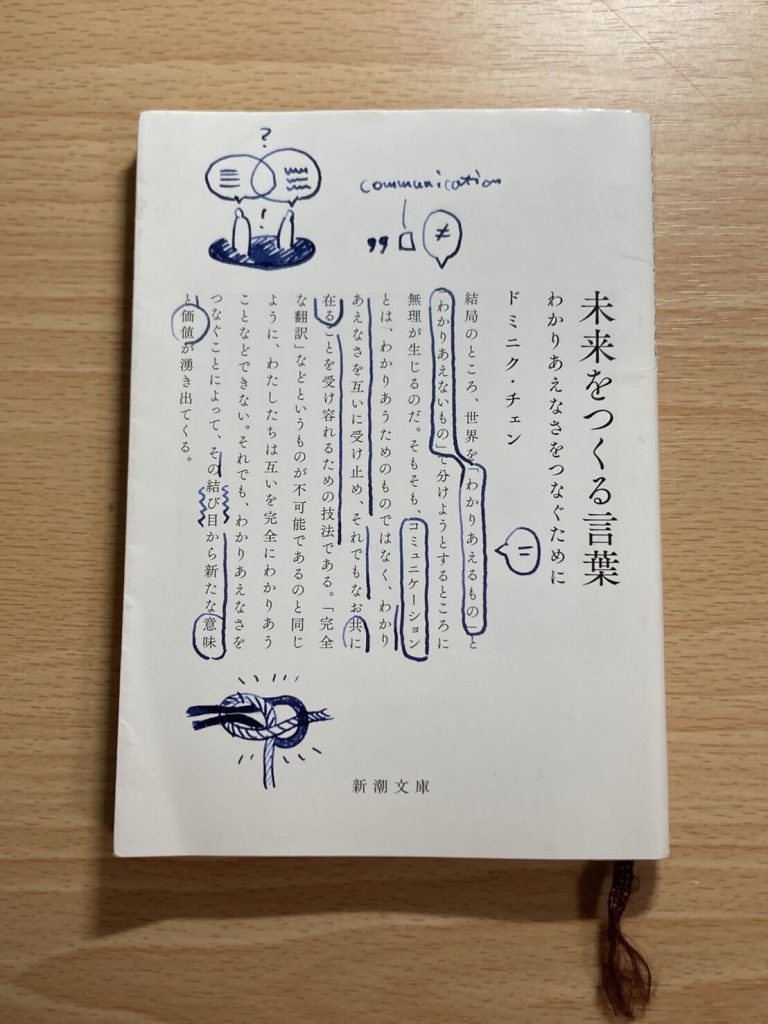

著者:ドミニク・チェン 出版社:新潮社 出版年:2022年(初出:2020年)

本書の冒頭、著者のドミニク・チェンは自身の娘が生まれた時に自分の死が「予祝」された感覚を回顧している。新たな命が生まれる瞬間に、自身が死を含む命のサイクルの中に位置付けられたかのような名付けがたい感覚だったという。命が始まる瞬間にその終わりを感じる―不確かなものばかりの世の中である程度の絶対性が担保されていることの一つは、何かが始まることはその終わりが来ることも決定づけていることではないだろうか。本書はチェンが辿ってきた様々なはじまりと終わり、そしてその中にある「わからなさ」について、様々なコミュニケーションで認識し、時には「わからない」まま共に生きる方法を探り、見つめてきた足跡である。

ドミニク・チェンは台湾にルーツを持つフランス国籍の父と、日本人の母との間に生まれた。家では日本語を話し、在日フランス学校と現地の高校でフランス語、そしてアメリカの大学に進学して英語をそれぞれ自身の言語として会得した。コミュニケーションのための最も重要な要素の一つに言葉があるが、チェンは自身が話す日仏英の3つの言語の言葉がそれぞれ持っているイメージや認識の領域、その言葉だからこそ表すことができる感情や事象があることを見出す。

チェンはこうした言語、そして人間間のみならずあらゆるもの同士のコミュニケーションに注目している。そのことは情報学の研究者という肩書きを持ちながら、その肩書きを越境する様々な活動に現れている。機械の言語であるプログラミング、微生物の環境を人間が整えることで発酵というプロセスを生み出す糠床、そして誰かに宛てた遺言…様々な手法を用いたチェンのプロジェクトや作品に通底するのは異なった「分かり合えなさ」を持つもの同士の言葉が繋がる場所を作ることだと言える。

言語論の一つサピア=ウォーフ仮説(※)や文化人類学者のベイトソンの思想、システム論、コンピュータ、そしてAI…分野によってはその難解さに面食らうかもしれないが、チェンが語るのは歴史的積み重ねだけでなく、チェン自身やその周囲の人々の経験、これまでの教育、自身の持っている吃音のこと、糠床との出会い、能について…と実に多様だ。ひょっとしたらチェンの持つ様々な引き出しからどこかにつながりを見出せるかもしれない。あるいはその時わからなくても頭の隅で共存し続けるような言葉でのつながりが生まれるかもしれない。それが本書の魅力の一つであり、コミュニケーションの複雑で面白い部分でもある。

それに本書を読んでいると、チェン自身もまた、知識を活用するだけでなく不透明な存在としての他者とコミュニケーションをとる一人の人間なのだと気付かされる。とりわけ本書の語りにおいて、彼の娘の影響は非常に大きい。自身と同様に幼少期から日本語とフランス語を話す環境にいるが自身とは紛れもなく違う存在、そしておそらくは自身の死後もこの世界に生き続ける存在、己の死の「予祝」の感覚をもたらしたきっかけとしての娘―彼女の行動からチェンは新たな視点や不確かな未来を感じ取ろうとする。チェンの家族への眼差しは、家族という近しい存在が誰も知らない未来を想うきっかけとなり、誰かと繋がる存在として作り上げる可能性を示している。

※サピア¬=ウォーフ仮説:各言語によって人の世界の捉え方や思考に違いが生じるという考え方。言語学者のエドワード・サピアとその弟子のベンジャミン・ウォーフによって提唱された。ノーム・チョムスキーらが提唱する「どのような言語でもその思考に違いは生じない」とされる主流の言語学的捉え方とは異なった立場である。

書き手:上村麻里恵