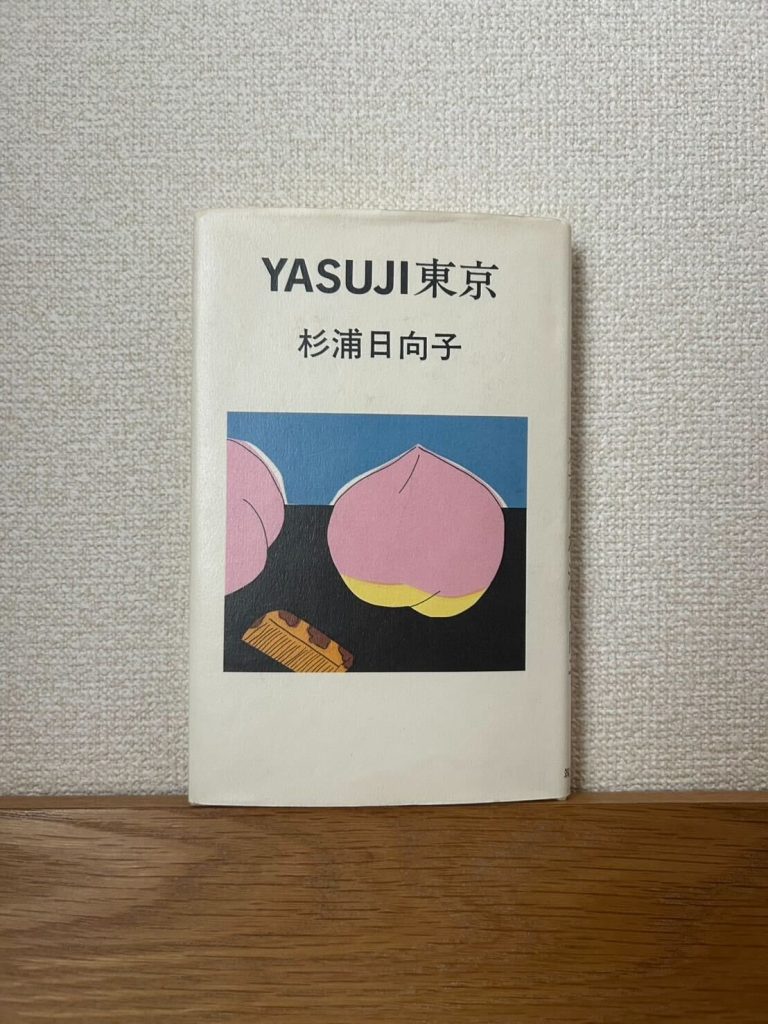

著者:杉浦日向子 出版社:筑摩書房 出版年:1988年

杉浦日向子(1958–2005年)は、漫画家としてデビューしたのち、江戸風俗研究家としても数多くの著作を残した作家である。漫画作品においてもエッセイにおいても、杉浦が描く江戸や明治の人々は、まるで彼女自身がその時代を生き、実際に見てきたかのように生き生きとしており、その表現は高く評価されてきた。近年では、葛飾北斎の娘を主人公とした漫画『百日紅』が映画化されるなど、没後およそ二十年が経った現在もなお、その作品は多くの読者に読み継がれている。

杉浦の仕事のなかでも、『一日江戸人』(1998年、新潮社)に代表されるような、江戸の暮らしを紹介する書籍は、文体や挿絵から溌剌としたユーモアがあふれ出る「動」の作品と言えるだろう。読者は江戸の町に入り込み、人々の生活をともに体験するような感覚を味わうことができる。それに対して、今回取り上げる『YASUJI東京』は、同じく過去の時代を扱い、東京という喧騒の街を舞台にしながらも、きわめて静謐な「静」の作品であり、杉浦日向子の仕事のなかでも異色の存在である。

『YASUJI東京』の題名にあるYASUJIとは、明治時代の版画家・井上安治(1864–1889年)を指す。安治は、現在も高い人気を誇る新版画家・小林清親の最初の弟子であり、師と同様に東京の風景を描いた「東京名所絵」という連作を残した。しかし、心不全により二十六歳という若さで没したため、その活動期間は短く、今日では広く知られた存在とは言い難い。

本作は、その安治という、顔写真も詳細な記録もほとんど残されていない人物をめぐる、百ページほどの短い漫画作品である。十二編の短編からなるオムニバス形式で、各話には「影・1/12」から「影・12/12」という副題が付されている。登場人物は極めて少なく、安治に魅せられた現代の東京に暮らす、大学生と思しき若い女性と、ときおり登場するそのボーイフレンド以外の人物はほとんど物語に関与しない。

作中では安治が生きた明治の東京と現代の東京とを往還しながら、安治の画業を振り返り、彼によって描かれた東京について思索を深めていく。安治の描いた東京は、主人公の目に「『意味』の介入を拒んでいるかのような」風景として映る。そこにあるのは、画家の特別な思い入れや思想が前面に表れた都市像ではなく、解釈される以前の、「そのままの東京」である。

普通、風景画であっても、画家の思いがまったく反映されていない作品というのは稀だろう。郷愁や愛着、あるいは都市開発に対する批判など、見る者に何らかの感情や意味を呼び起こそうとする意図が、少なからず画面に滲み出る。しかし、安治が描いた東京には、そうした意味づけがほとんど見当たらないという。東京を語ろうとも、理解させようともせず、ただ「そこに在るもの」として差し出される風景。その「からっぽさ」が主人公を強く惹きつけ、安治が東京に何を見ていたのか、そして彼はいかなる人物だったのか、その答えを追い求めさせる。

しかし、安治はすでに明治時代にこの世を去っており、その姿を追いかけることは、各話の副題にある「影」をつかまえようとする行為に等しい。そして安治が描いた東京もまた、現代においてはアスファルトとビル群の下に埋もれてしまった「影」である。その過去の亡霊を追い続けるなかで主人公は、明治の東京と現代の東京、その両方のさらに奥底に横たわる、アスファルトもなく、ビルもなく、明治のレンガ建築すら存在しない、「原野」としての東京を、安治の版画を通して見るようになる。

夢と現実と過去と現在を行き来するかのような短編群は、どこか夏目漱石の『夢十夜』を思わせる。その静かな不思議の世界に身を委ねていると、読者はやがて、東京という都市に限らず、自分自身が生きている土地のことを考えずにはいられなくなるだろう。東京には東京の、数えきれないほどの物語が重なり合って刻み込まれているように、私たちが暮らすあらゆる土地にもまた、アスファルトに覆われる以前から、名もなき物語が確かに存在している。そしてその全ての物語の基盤となるたった一つの「原野」に想いを馳せるとき、我々は時間と空間を超えて、そこに生きてきた人々と繋がることができる気がする。『YASUJI東京』を通して、足元にある風景の下に潜む「影」と「原野」へと、静かに旅してはいかがだろうか。

書き手:伊東愛奈