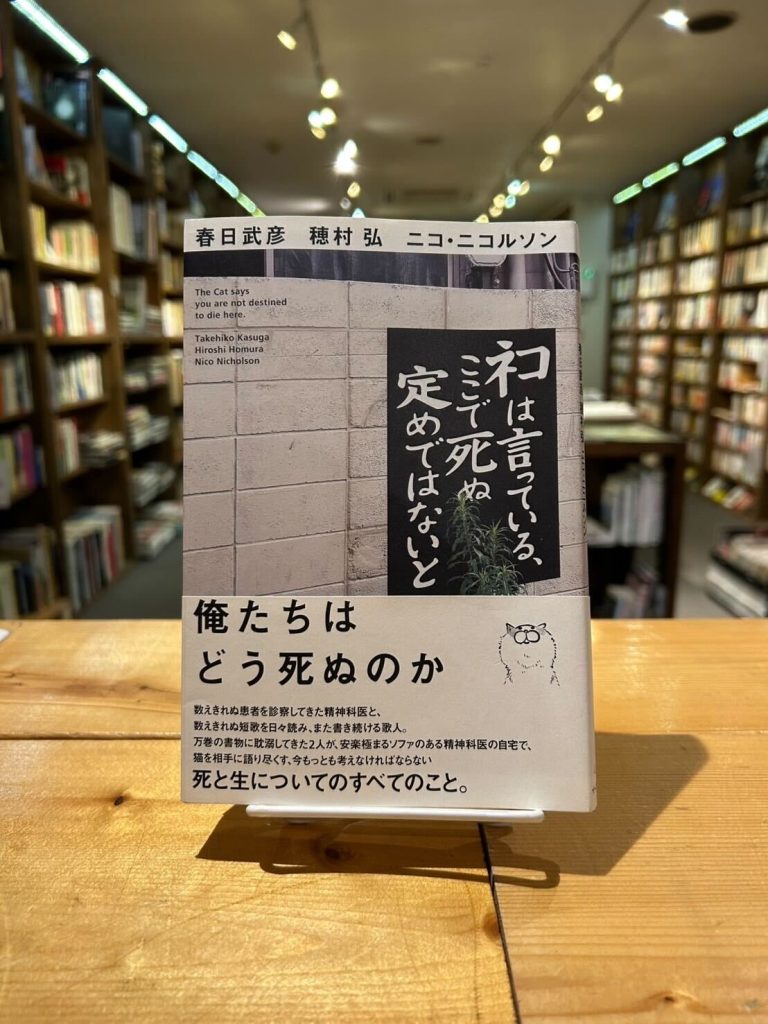

著者:春日武彦、穂村弘、ニコ・ニコルソン 出版社:イースト・プレス 出版年:2021年

死んだらどうなるんだろう、と考えたことはあるだろうか。意識はどこへいくのか。天国や地獄はあるのか。もしも生まれ変われるのならなにになろう。そんなことを考えるのは子どものうちだけだと感じる人もいるだろう。しかし、死について考えることをバカバカしく思うのは、それが本当にバカバカしい疑問だからではなく、考えてもわからない問いを前に、考えるのを諦めてしまっているからかもしれない。人が必ず経験するものでありながら、だれもそれをよくは知らない。よくわからないからこそ、多くの人は死を恐れるのだろう。本書には、その「死」をテーマに行われた春日武彦と穂村弘による対談が収録されている。

春日武彦(1951年-)は産婦人科に勤めたのち、精神科医に転身。今も医療に携わる傍ら、文筆活動を行う異色の人物だ。穂村弘(1962年-)は現代短歌ブームの火付け役の一人として、さまざまなメディアで活躍をする歌人。短歌のみならずエッセイの分野でも人気を誇る。

この二人の対談は『秘密と友情』(2009年、角川書店、旧題『人生問答集』)以来本書で二度目。イベント等で何度も共演してきた彼らの掛け合いは、長年の友人のように息が合っている。医師である春日は命の生まれる瞬間と消える瞬間に何度も立ち会っており、いわば生と死のスペシャリストだ。反対に、穂村は日頃死について考えることはほとんどないという。この二人の絶妙なバランスで、対談は進んでいく。

「死についての本」と聞いて何を想像するだろう。本書の目次を見てみると、序章から終章までの全16の章題には「俺たちは死にどう備えるのか?」、「俺たちは「他人の死」に何を見るのか?」などインパクトのある文字が並び、何度も登場する「死」という言葉に思わず身構える。しかし安心してほしい。春日の自宅で行われたこの対談は、終始雑談のような和やかな雰囲気だ。死ぬとはどういうことなのか、理想の死に方とはどういうものを指すのか、先人たちの死に様などなど、あらゆる視点からの「死」の話が、まるで世間話をするかのような軽さで繰り広げられる。一方その内容はどこまでも深く豊穣。文学作品や短歌を数多く引用されているのも特徴で、二人の知識の深さが存分に発揮されている。

最後に本書を方向づける彼ら二人の「死」の捉え方について紹介したい。彼らは対談の中で、死を死ぬ最後の点として考えるのではなく、線として続く生の最終結部と捉えている。生がなくては死もない。死について考えることは、生について考えることであるとも言えよう。そう考えると、死について考えることが、少し現実味を帯びはしないだろうか。そしてまさに、死について語る、考えるという本書においておこなわれている行為が、生を象徴している。

本書を読んだからといって、急に死ぬとはどういう状態かわかったり、死ぬのが怖くなくなったりはおそらくしないだろう。しかし、死という視点を通して己の生とゆるく向き合う時間も、生を豊かなものにすると、二人の対談は教えてくれる。

書き手:伊東愛奈