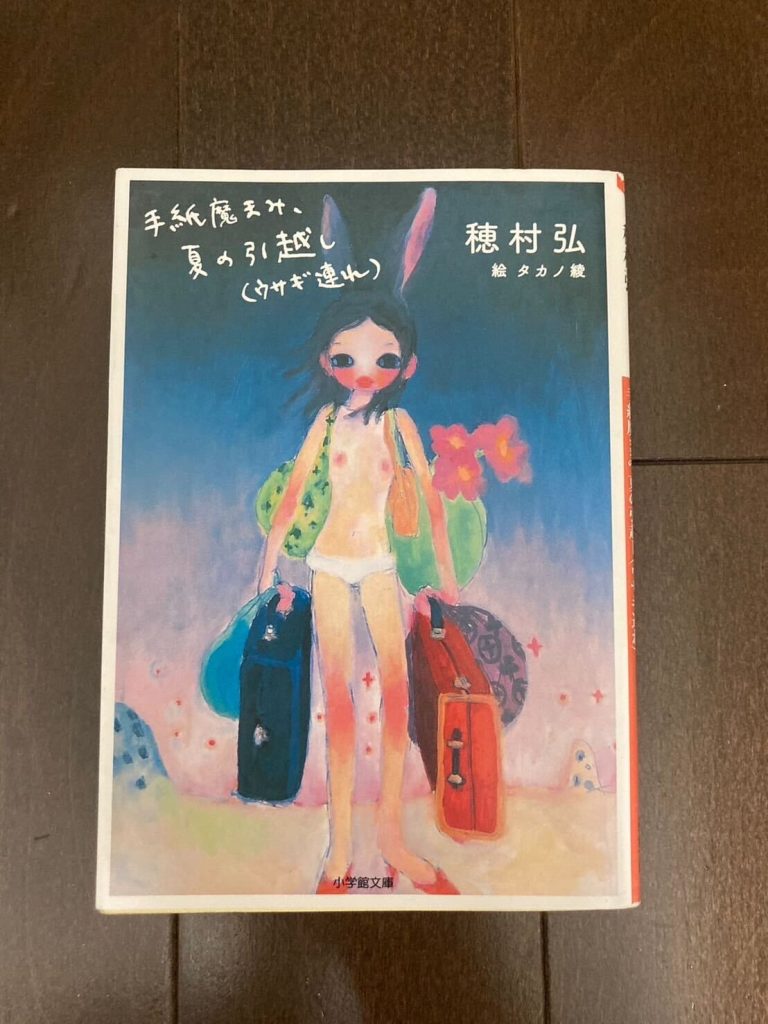

著者:穂村弘(著) タカノ綾(絵) 出版社:小学館 出版年:2014年

日本文学において、太宰治の存在の大きさはいうまでもありません。彼の作品のいくつかに、彼の周りにいた女性の存在が大きく関係しておりました。たとえば代表作の一つである『斜陽』は、当時の愛人の一人であった太田静子が書いていた日記をもとに執筆された作品であります。他にも「女生徒」という作品も、これまた彼の作品の読者であった、有明淑という女性から送られた日記をもとに執筆されております。この二作品それぞれの成立には、ある女性の存在が不可欠であったのです。

今回紹介するのは、ある歌人に送られ続けてきた手紙をもとに、彼が作った歌集、つまり短歌の作品です。その歌人とは、穂村弘。現代短歌は彼以前以後で分けられると称されるほどの衝撃を与えながら、いまもなお最前線であり続けています。彼に手紙を送り続けていたのは、「まみ」という女性。初めは穂村弘先生と呼んでいたはずが、しだいに、ほむほむ、金のひつじさん(直毛)、ひょむひょむなどやりたい放題に。しかも手紙の頻度もどんどん高くなり、昼と夜で一日二通ペースで出すまで。そんな「手紙魔まみ」に興味を持った穂村弘は、彼女に対して一度お会いしませんか、という連絡をします。するとまみは妹のゆゆ、そして飼っていた黒うさぎのにんにを連れて、北海道から東京へと引っ越してきてしまいます。なんという行動力。これが創作でなく、実話なのが凄まじいと思います。そして穂村弘が「手紙魔まみ」を自分の中に憑依させて短歌を書くことにしたという、なかなか珍しい背景が作品成立の鍵となっています。

午前四時半の私を抱きしめてくれるドーナツショップがないの(本文より引用)

穂村弘の短歌は、どこまでも優しく、そして誰もがまだ気づいていない感情や、気持ちの拠り所に、そっと名前をつけてくれます。名をつけてくれたことへの喜び、悲しみ、安心、もどかしさ。背負ってくれはしないけれど、隣にはいてくれるような心地よさがあります。

いくたびか生まれ変わってあの夏のウエイトレスとして巡り遭う(本文より引用)

一度読んだだけでは、よくわからない短歌も多いです。よく読めば思い浮かべられるものもあれば、結局よくわからないものもあると思います。けれどそれは、まだ名のついてない「なにか」の、縁だけをなぞって浮き上がらせるような、繊細で微妙な作業ゆえの違和感なのです。きっと、私が好きな短歌の中にも、みなさんにとっては結局よくわからないものがたくさんあって、それは少し寂しくもあるけれど、確かに他の世界が、私のすぐ近くにあること、それを確かに実感できる。当たり前のようで、この感覚は、より生きる感覚を思い知らせてくれるのです。

恋人の恋人の恋人の恋人の恋人の恋人の死(本文より引用)

特にこの歌集では、「まみ」の存在によって、ぶっ飛んだ短歌が従来より多いように思います。より極端だからこそ、読んだ時の衝撃、置いてけぼりにされる感覚はすごく大きく、それを一首一首、確認するように味わえる歌集です。

『斜陽』、「女生徒」、そして『手紙魔まみ』。これらは作品成立の背景上、男性主体による女性の神聖視という歪んだ世界の捉え方の感じは、正直否めません。それは、暴力的に女性を搾取そして消費することになりかねません。芸術といえど、その事実から目を逸らしてはなりません。しかしそれでしか、そうすることでしか表現できない美しさがあると思い知らされるのもまた事実。これほどまでに頭がくらくらするような歌集は他にそうないと思います。

余談ですが、実はこの「まみ」、後に「雪舟えま」として歌人デビューします。デビュー作の『たんぽるぽる』は、非常に前向きな意味で、「まみ」という大きなイメージから脱し、彼女にしか表現できない短歌で、大きな衝撃を与えます。もしかしたら、「まみ」がその名から「えま」へと移り変わり、単体で活躍しているという事実があってはじめて、「まみ」の孕む危うさ、鋭さを、受け止めきることができるのかもしれない、とさえ思います。もちろん出版当時はそうではありませんでしたが。そちらもぜひお読みください。『手紙魔まみ』は「まみ」が直接書いたものではありませんが、読み比べても面白いと思います。

最後に、私が一番好きだった歌を引用します。この歌集自体も、この歌で締め括られます。現在ブームが訪れている短歌、これをきっかけに触れてみませんか。一番最初に読む歌集としては、少々刺激的すぎるかもしれませんが、例年より厳しい夏のお供にはちょうど良いかもしれません。

夢の中では、光ることと喋ることはおなじこと。お会いしましょう(本文より引用)

書き手:髙橋龍二