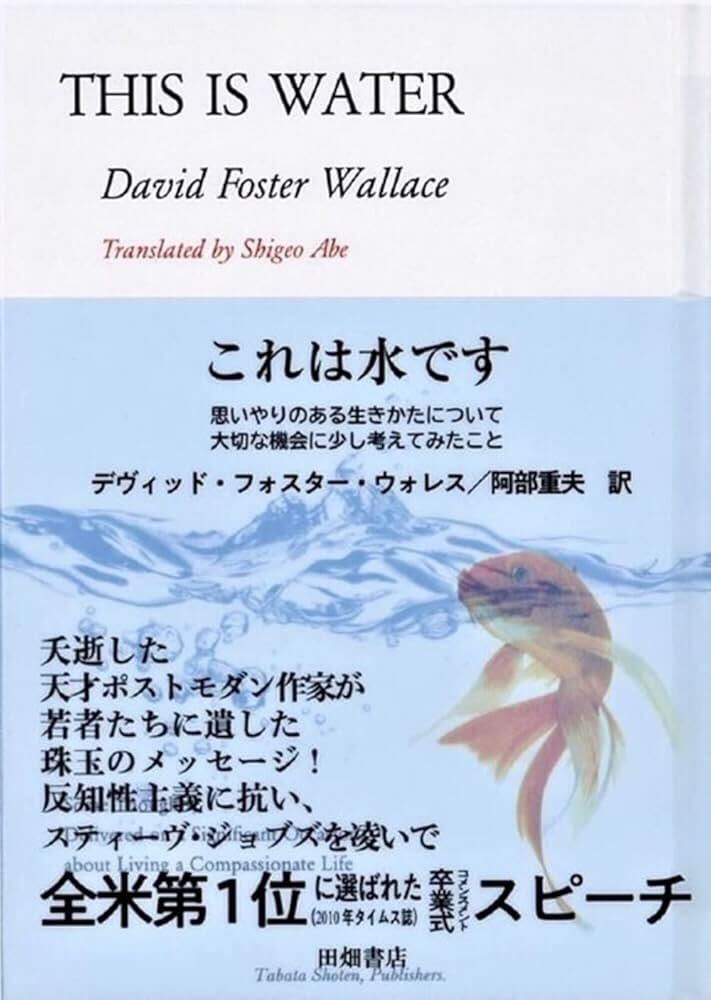

著者:デヴィッド・フォスター・ウォレス(訳:阿部重夫) 出版社:田畑書房 出版年:2018年

「Stay hungry, Stay foolish!」

かのスティーブ・ジョブズが2005年のスタンフォード大学卒業式にて行ったスピーチは、彼の野心的な言葉にて閉じられた。そのスピーチは現在でも伝説として語り継がれ、Youtubeなどのネット媒体でも多くの人の心を動かし続けている。

しかしアメリカ・タイム誌が発表した「歴代ベスト卒業スピーチリスト」という少々ニッチなランキングにて、ジョブスのスピーチは少なくとも、一番上には表示されていない。ジョブスの下にもウィンストン・チャーチルやジョン・F・ケネディなど錚々たる名前が軒並み連なっている。

それでは一番上に掲載された名前は誰か。その名はデヴィッド・フォスター・ウォレス。奇しくもジョブスと同年の2005年、ケニオン大学にて行ったスピーチが表示されている。

といっても彼の日本における知名度は、私のような海外文学マニアを除けば、著しく低い。彼はアメリカのポストモダン文学作家であり、作品が非常に難解であることで知られる。以前トマス・ピンチョン『競売ナンバー49の叫び』を難解な文学として紹介したが、それに負けず劣らずの難解さであるらしく、アメリカにおける一部のジョークで、「大学生が読んだと言って格好をつけるが、絶対に読んでいない小説3選」としてピンチョン『重力の虹』、そしてウォレスの代表作『無限の道化(原題:Infinite Jest)』を挙げるという話さえあるくらいだ。前述にて、あるらしく、と書いたのは、私も読んでいないからである。いくら格好をつけたいからと言って、さすがに読んでいない小説の書評を書くほど肝は据わっていない。ちなみに残る一つはジェイムス・ジョイス『ユリシーズ』であり、これも当然読んでいない。

話をウォレスに戻す。彼はヒップホップ論やテニスのノンフィクション、ポルノ論に加えポップカルチャーに至るまで、様々なジャンルについて横断的に書いた、まさに博覧強記の作家である。小説にもその色は濃く表れており、様々な固有名詞が飛び交う。そういった猥雑さという意味でもピンチョンに通じるものが多い。

その特質的な作品からカルト的な人気を博したウォレスだが長年双極性障害に悩まされており、2008年ついに自死を選んでしまう。46歳。その三年前、卒業式スピーチの際もその病に苦しんでいたであろう。そういった背景がある。

それでは彼が命を賭してまで、スピーチで伝えたかったことはなんだろう。それ自体は非常に平易な言葉で綴られている。しかしかなり示唆的な内容である。

まず主題の一つを紹介する。彼はリベラルアーツ教育を取り上げてそれについて説明をする。大学における、人文学や芸術学、自然科学を横断的に学ぶ教育はなぜ行われているか。それは物事を一視点で捉えるのでなく、多面的にとらえる練習、すなわち「考える」練習をするためであると結論付ける。相手は名門、ケニオン大学の卒業生であるが、彼らを前にしてなお、いかに「考える」ことの難しさを説くのである。

人間の脳は生まれながら思考を司る。しかしそれははじめ、「初期設定」のままで運用される。自らが世界を捉えるか、という視点はひとつしか持ち合わせないまま成長していく。しかし世界は非常に複雑かつ多層的であり、ひとつの視点の持ち合わせのみでやり過ごすには心もとなさ過ぎる。その「初期設定」をアップデートすることが必要であるのだと彼は述べる。

途中、このような話が挿入される。仕事で疲れ果てた人が帰りに立ち寄ったスーパーのレジの前に、同じく仕事帰りであろう人々がずらりと列をなすのを見かける。彼もその列に並ぶが、前の方でけたたましく騒ぐ人が列に横入りするのを見かけ、言いようのない怒りと疲労を覚えるという、なんとも嫌だが、容易に想像できる、日常にありふれた話である。

しかしその人は自らの子どもが急病に倒れ、駆けつける必要があるかもしれない。それは一種の少々過剰な道徳的、優等生的な押し付けにも見えるが、そうではない。もちろん、その道徳的視点によって、一時的に怒りを鎮めることもできるかもしれないが、本質的に重要であるのは、自分には見えない視点で物事や世界を想像するということである。自らの視点だけで捉えられるほど、世界はヤワなものではない。様々な視点を持つこと、そしてまだ持たない視点に対しても想像すること。近年話題になることが多い、陰謀論の話もそれに通ずるだろう。確かにそれは世界の「真実」を伝えてくれるかもしれないが、それと同時に一つの視点でしかない。それに流されないために視点に対して鋭敏である必要がある。

同様のことは「生き方」にも言える。自らの美に固執すれば、年を経るたびに不可逆的にそれを失い、絶望するだろう。それは金銭、知識、その他あらゆる概念についても同様に述べられる。何か一つだけに固執していれば生きられるほど、世界は単純ではないのだ。

私はなにか新しいことを始めるとき、この本を読む。自らが「初期設定」であることを自覚し、新しい視点を獲得することに意識的になるためである。その方が新しいことに対して、偏見を持たず、しかし疑いながら学び、行うことができるからである。そしてどうやら、世の中で言うそれは、「素直」という言葉で表されることが多い。曲がりくねった、長い長い道を通って、その結果親から散々聞かされてきたことに辿り着くことが多い。けれどそれは決して徒労ではない。自らの思考の結果、世界についてまた詳しくなれたというその事実は、私のようなひねくれた人間には非常にしっくり来るものである。

書き手:髙橋龍二