著者:坪内祐三(著/文),久世朋子(著/文),高田漣(著/文),コロナ・ブックス編集部(編集) 出版社:平凡社 出版年:2015年

読書や書き物、種々の仕事―そのときあなたはどんなものとその時間をともに過ごすだろうか。ものを書くことに代表される様々な集中作業においてお茶やコーヒーは決して少なくない人々にとって、大切な相棒だ。

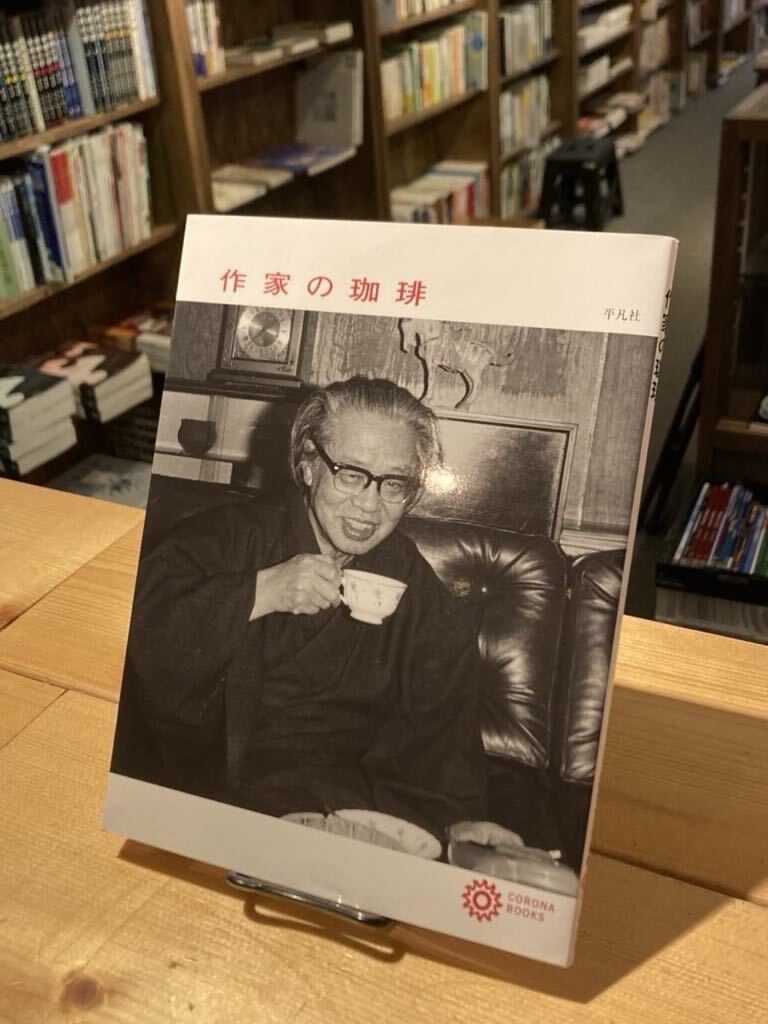

雑誌『太陽』の連載を元に書籍化された本書は文筆家や俳優らの食べ物や旅に関する逸話等を取り上げるシリーズのうちの1冊だ。今なお読み継がれる文豪やエッセイストが愛したコーヒーとの生活やコーヒーを喫した喫茶店を写真やテクストで振り返る。

作家のコーヒーへの愛着は千差万別で、誰もが豆や挽き方、産地、店に一家言持っていたわけではないのが面白い。松本清張はコーヒーにスプーン3杯も砂糖を入れて喫していた。画家の三岸太郎はフランス滞在時、冬の野外デッサンでカフェオレの温かさに何度も救われたという。下着のデザイナーとして戦後世を風靡し、エッセイやイラストを数多く残した鴨居羊子の項はとりわけ印象的だ。彼女は生前しばしば喫茶店を訪れてコーヒーを楽しんでいたのだが、本書に紹介される他の作家のように銘柄や店に特別のこだわりがあったわけではなかった(むしろ彼女は酒豪としてのイメージが強いようだ)。コーヒーについて彼女自身が綴った文章もほとんど残されてはいない。それゆえに世間的に彼女がコーヒー通であるというイメージは少ないようだ。彼女の同僚だった牛島は「思うに、コーヒーさえ飲めれば、どんな店でもよかったのではないかとも思えます。」と彼女のことを述懐する。しかし、彼らがある時、大阪から鹿児島と奄美へとクルージングへ赴き、単調な海の景色の繰り返しに飽きてくると鴨居はこう口にしたという。「こんな窮屈な船の中でも、酒瓶さえあれば一流の酒場として、お酒を楽しめるのに、コーヒーは、やはり、喫茶店へ行かなければ駄目ね」―彼女の喫茶店やコーヒーとの関係に関するこの言葉はとても印象的だ。気づけば摂っていたコーヒーという存在に対して、それは果たして彼女のエッセンスだったのか、それともファッションだったのか…。断定しきれないコーヒーと人間との複雑な関係は時に作家の日常の姿や心の芯を浮かび上がらせる。

先にも挙げたように、本書は喫茶店や文筆家の写真を非常に多く掲載している。とりわけ喫茶店の写真は読み手に味わいを伝え、少しでもカフェや喫茶店に興味のある者なら隅まで眺め尽くしてその雰囲気を吸い込もうとしたくなること間違いなしだ。掲載されている店は現在も営業を続ける老舗も多く存在し、その姿は空間の品格を読み手に抱かせる。本書に掲載され、筆者も足を運んだことのある「フランソア喫茶室」(京都)は2003年に喫茶店としては初の有形登録文化財に指定された店だ。1934年に開業し、文芸や文化、思想の豊かさを言論の統制がとりわけ厳しかった戦前・戦中・戦後の長きにわたり、自由な討論と思索の場をしたたかに守り続けている。同店は今なお当時の建築や意匠を保っており、その豪華で堅牢な内装は一杯のコーヒーとケーキを供に過ごすだけでも心に充足感を満たしてくれる。語る言葉と時代は日々変わるが、コーヒー越しに腰を据えて何かを話したり、一人の時間へと沈み込んでいたりする人の姿はどの時代の人も求めずにはいられない―そんな替えがたい価値を持つ時間なのだろう。

くれぐれも飲み過ぎには注意しなくてはならないが、心身の安堵、脳のスイッチ、文化の源泉として、コーヒーの支えはあまりにも偉大だ。文化と生活、思考はひょっとしたらコーヒーの波間に揺蕩っているのかもしれない。

書き手:上村麻里恵

参照:フランソア喫茶室 – 1934年創業。京都、四条河原町の喫茶室、https://francois1934.com

(webページの最終閲覧日は2024/05/29)