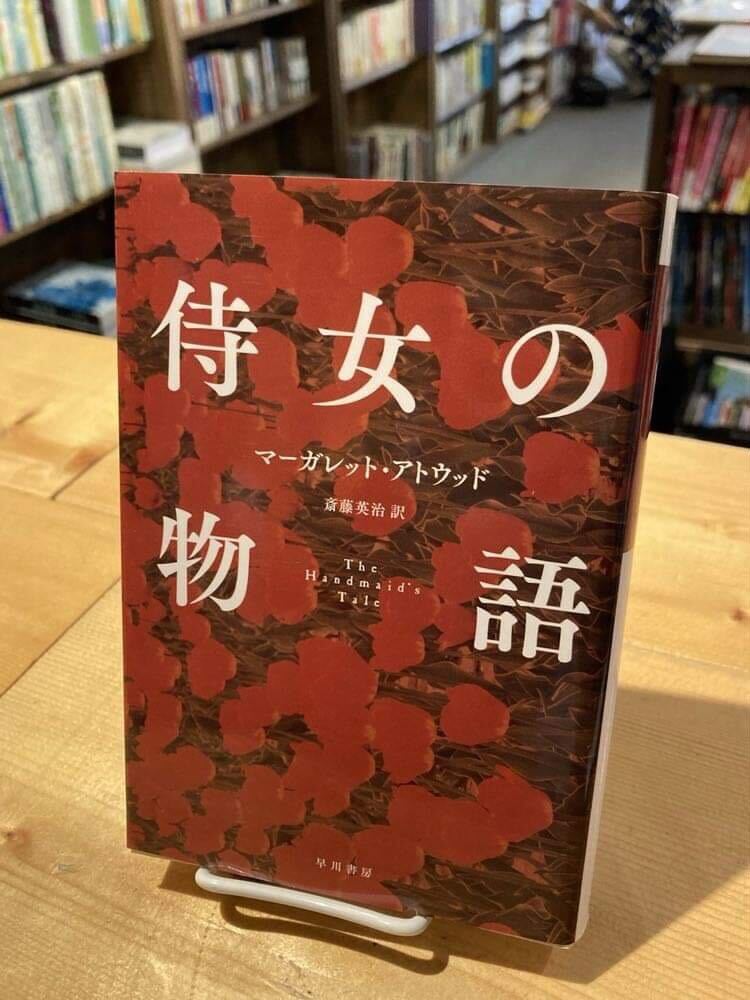

著者:マーガレット・アトウッド著、斎藤英治訳 出版社:早川書房 出版年:2001年

カナダで活躍する詩人で小説家のアトウッドによる本書が最初に発表されたのは90年代後半で、最初の邦訳が出版されたのは2000年代初頭のことである。今や出版されて20年以上の歳月が経っているがこの作品が提示するディストピアの雰囲気は古びることはなく、現代社会の諸問題や鬱屈との結びつきを私たちに思い起こさせる。

21世紀初頭に似た時代、ギレアデ共和国の「侍女」としてある地位の高い夫婦の家に仕えているオブフレッドの最大の役割は夫婦の子孫を代理で宿し、出生率の低い社会に子供をもたらすことだ。侍女たちの暮らす世界に女性の権利や自由というものはほとんど残っていないと言える。彼女たちの元の名前は奪われ、所有を表す単語“of”と仕える家の男性名で構成された名が彼女たちの通称となる(すなわち語り手のオブフレッドという主人公の名前も彼女の本名ではないのである)。女性は皆、赤く染められたどっしりとした重いドレスを纏うことが定められ、仕事に就くことも財産を持つことも許されない。化粧やスキンケアといったものとも彼女たちは完全に断絶されている。優秀な女性(ただしこの「優秀」とは、妊娠と出産が可能なという意味である)として見込まれた者はエリート階級の家に仕え、子供を産むことでしか自身の存在価値を認められることはないのだ。女性たちを厳しく監視する長のような年長の女性「小母」によって規律を叩き込まれ、それを犯したものは処刑される。また妊娠が難しくなった女性はいつの間にかコミュニティからその姿が消えている。抑圧されているのは女性だけというわけではなく、男性もまた規律違反を犯せば処刑される。男性(特に特権階級以外の男性)も多くの場面で自身の人格や行動の自由が損なわれていることも忘れてはならない。読めば読むほど自由とは程遠く、絵に描いたような息苦しい世界である。

物語中、オブフレッドは仕える家の家長「司令官」に気に入られ、司令官と共にコミュニティの外側で秘密裏に開催されている会合に同伴することになる。しかし支配構造の外側へと脱出できたと思ったのも束の間、そこに存在する女性もまた装飾品としての役割しかなく、エリート男性が気に入った女性を飾り立て愛玩するという別の支配構造によって成り立つコミュニティであったのだ。オブフレッドはそこに怒りを感じるものの、着飾ることが許されることに抗いがたい魅力を感じ、自身を含めて借り物の自由を理解した上で謳歌する女性たちの存在を否定し切ることはできない。時代の激流の中でなんとか残った、サイズの合わない装飾の劣化したドレスと靴を纏い、使い古しの化粧品を施してエリート男性の付属品としてのみ「かつての」世界に似たものに足を踏み入れることが可能になる。支配構造の外が必ずしも望んだ自由や権利が手に入るわけではないという点は様々な事象においても共通することであり、その表現は文中でも特に巧妙な箇所であろう。

本作品は架空のディストピアをオブフレッドという1人の侍女の目と語りを通じて読み解く形をとっている。この作品がこうも人を惹きつけるのは、物語の舞台において時代性の混在と反照が同時に起きていること、そして彼女の一人称視点で進行することによって作中の息苦しさや違和感を追体験できることが影響しているのかもしれない。いま前者で挙げた時代の混在と反照とは、この物語が複数の時代とその文化を想起させる要素で構成されており、かつそこで起きている出来事が今の私たちの抱えている問題として立ち上がってくることである。この作品世界では、中世的な厳格で古い価値観と文化が取り囲んでいるかと思えば、時折主人公の回想から読み取れる現代社会と大いに重なる生活の記憶、その上で蔓延する近未来SF的なディストピアの空気が混在した世界が描かれている。それらは決して独立した世界観としてではなく、むしろより一般性や喫緊性が強い課題を物語から提起することに成功している。後者の追体験とは彼女の語りを通じて読者は世界の狭さや鬱屈、違和感を彼女と共になぞるように追っていくことがあたかも読者自身もこのディストピアに住む当事者としてコミュニティの歪みと向き合わせられるかのような状況になるということだ。それは例えばニュースを通じて見る様々な事件をどこか対岸の出来事のように見るのではなく、当事者に近い臨場感と共に味わっていることにも似ている。

フィクションにはただの絵空事としてではなく、その裏に隠れた現実世界の諸問題や思索へと肉薄させることができる機能がある。アトウッドは物語に丹念な警鐘の意図を織り込んでおり、そのメッセージは今もなお「侍女の物語」、そして「私たちの物語」として人の手を渡り続けている。

書き手:上村麻里恵