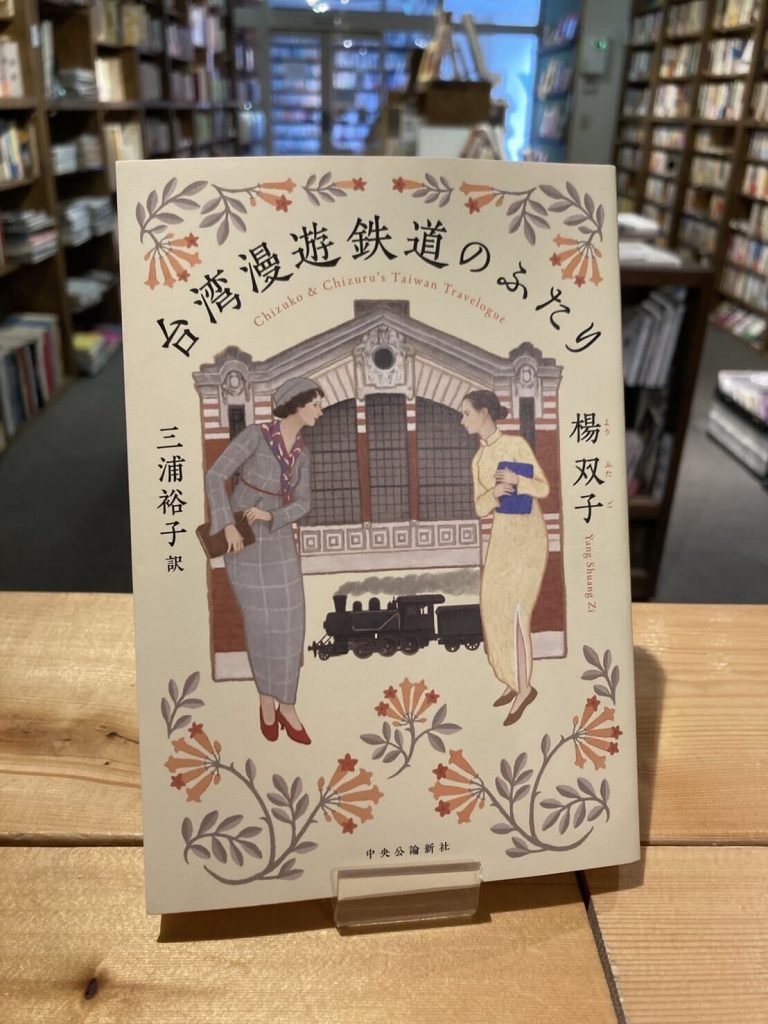

著者:楊双子(著)、三浦裕子(訳) 出版社:中央公論新社 出版年:2023年

本書はかつてこの国が大日本帝国と呼ばれ、統治下においていた台湾を舞台に文筆家の女性・青山千鶴子が彼女の通訳を担当した王千鶴との日々を綴った文学作品である。文筆業で独立した千鶴子は台湾総督府の講演招待と旅行記執筆のため台湾を旅する機会を得る。家の者からの結婚の圧力からの逃避と海外への憧れから赴いた台湾で千鶴子は同じ名前の台湾人通訳・千鶴に出会う。千鶴に親愛の情と全幅の信頼を寄せ台湾グルメを謳歌する日々を送るが、やがて千鶴の距離の置き方や態度に違和感を覚えるようになる。

この作品の主題を支えるのは千鶴子と千鶴が台湾の住まいや島の行く先々で舌鼓を打つ食事の描写だ。台湾料理からはポピュラーな滷肉飯(ルーロゥハン)や麺料理の米篩目(ビータイバッ)をはじめ地域や季節ごとに親しまれた様々な料理が、また日本食としてはすき焼きや柳川鍋が登場する。作中に目まぐるしく現れる台湾各地域や日本の食べ物は千鶴の詳細な解説や千鶴子の豊かな情動は読者に食欲や食材の彩り、二人のいる食卓や街、車内の様子や空気を想像させる。しかし次第に何かを食べることと、ものを見ることは偏重や尊厳につながっていることに読み手は否応なく気づかされる。見ないふりをしたい、自分にとって美しいものをただ享受し心地よい感覚に身を委ねたいという誘惑には、エキゾチズムや文化消費、当時の日本と台湾の関係性が滲み出している。

二人の日々はただ嬉しくて愛おしくて幸せな日々ではない。自分の見えている世界や批判意識こそが正しいと、自分のつけた仮面が間違いないと信じていたのにそれが覆されて幸せがある意味でハリボテだったことに絶望してからもう一歩踏みだすための日々―過ちや痛み、束縛でこの日々ができている。絆という言葉は今でこそ親密さ等のポジティヴな意味でのつながりを指すことが増えているが、かつては犬や馬を繋ぎ止めておくための綱を意味する語から転じて離れることのできない関係、束縛や呪縛などの意味を持つ言葉だったようだ。簡単に離れ難い、苦しみや超えられない壁を感じてもなお、互いのことを考えられずにはいられない―二人の関係には紛れもなく古今双方の意味を内包した「絆」がある。

ところで、本作は千鶴子が執筆した台湾の漫遊記を蘇らせたものという体裁をとっているが、実際は存命する台湾の小説家・楊双子によるフィクションである。楊双子は作家名にある通り、双子の姉・楊若慈(ルオヅー)、妹・楊若暉(ヤンルオホイ)の双子の姉妹による創作ユニットネームだった。妹の若暉が2015年に30歳の若さで病死してしまったのちも、若慈は、創作活動は2人の共同作業であるという思いを込めて「楊双子」で活動を続けている。歴史を学び続け、様々な境界を越えようとする人物を描く楊自身もまた今世では叶うことのなくなった二人の楊を創作という場の中で手を取ることを試みていると言えるのかもしれない。どんな時代や人々の間にも横たわりうる強大な境界をどう読み、どう付き合っていくのか。消えてしまった景色、塗りつぶされそうになる信仰、守り継がれてきた生活、そして人々の出会いから生まれる感情は物語の中で丁寧に織り合わされ、歴史の中に潜む傷や情動を再生する。知り、飲み込み、繋ごうとする彼女たちの物語は終わらない。

書き手:上村麻里恵