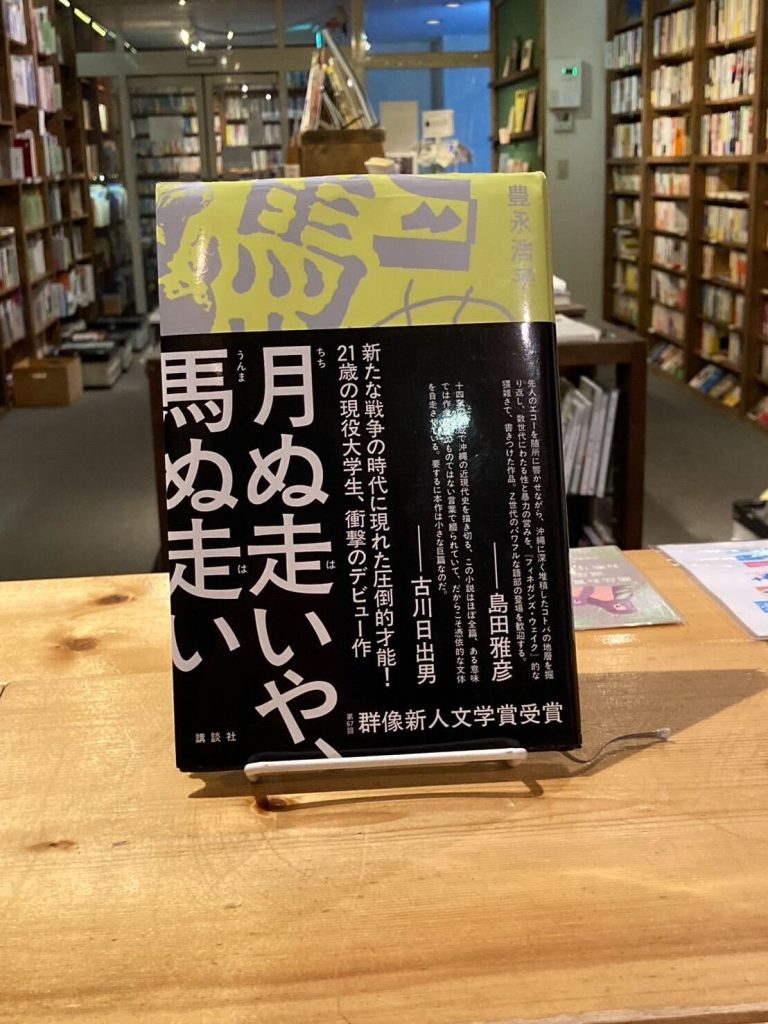

著者:豊永浩平 出版社:講談社 出版年:2024年

本作は、現役大学生である豊永浩平氏が群像新人文学賞そして野間文芸新人賞を受賞した作家デビュー作である。群像新人文学賞というと、村上春樹氏や村上龍氏など、これまで名だたる作家を輩出した、いわば文学の登竜門である。豊永氏は現在二十一歳という早熟さもあり、本作は特に純文学の読者から特に話題を集めている。しかし当然ながら、今回この小説を紹介するのは、彼の早熟性に注目した、いわば「Z世代」らしいものでなく、むしろそれとはかけ離れた、複雑かつ新鮮、そして周到な「語り」について焦点を置きたい。

今日や海んかい行んじてえはならんどお、とオバアからいわれていました。お盆なので道巡礼があるから町はざわざわしていて、でもぼくは町よりずっとざわざわしていて、それはどうしてかっていうと、幼なじみのかなちゃんにこく白しようとおもっていたからです。(本作3ページより引用)

今や、あらゆる肩章を喪失した単なる海の藻屑の一ト片に過ぎない。私は此の浜辺で永遠に戦火に囚われ、辱められる慮囚と成った。歴史は、或る感覚のもと宙に浮き、永劫に反復するのだ。(本作8ページより引用)

のせいで前髪に汗くっついてべたべただし、マジウザい。理科の授業で習ったけどさ、ただでさえ沖縄って日本でゆいいつ亜熱帯気候にあるわけじゃん、梅雨くらいからはもう女子高生の前髪殺しにかかってるよねマジで。(本作15ページより引用)

この小説の構成として一番特徴的なのは物語の語り部が目まぐるしく変化する点である。十四章に分けられる構成の中で、語り部の年齢や時系列はなんの制限もなしに移り変わっていく。冒頭は小学生の男の子によって語られるが、彼がオバアの教えを守らずに海へ行くと、沖縄戦にて戦没したと思わしき霊が浮かび上がるのを発見する。そしてそれと同時に語りがその霊に移り変わる。彼による独白が続いたかと思いきや数ページ後には、その場にすらいない女子高生が語りとなり、時系列もあやふやになっていく。初めこそ前の語りとリンクした語り出しによって語りが始まっていたが次第にそれすらも失われ、まるで退屈で暇を持て余しながら、テレビでチャンネルをザッピングするかのように、語りはぶつ切りにされ、句読点さえ置かれないまま、強引に次の語りに移り変わっていく。

またこの小説の大きな主題のひとつは、沖縄戦である。豊永氏が生まれ育った地でかつて勃発した戦争の痕跡はいまなおその地に残る。たとえ戦争が終わろうとも、その経験者は悲惨な記憶とともに生き続け、苦しみ続けなければならない。それは彼らの家族、そしてその下の世代にも、確かに残り続ける。それは二十代前半の筆者が、世代と時代を問わず語り手を設定し物語を進める中で、描かれ続けている。

このような構成によって物語が進んでいくがゆえに、当然読者は語りの移り変わりに戸惑いを覚えながら読み進めることになる。しかしそのうちに、語りが自らの中に流れ込んでいく感覚に見舞われるだろう。書き言葉が一切排された文章群はやがて、語り部の熱量そのままに読者に伝えられ、疾走感さえ覚えながら物語の結末まで進んでいく。しかし物語の複雑さは保たれたまま、読み手の中にとっかかりとして残り続けるだろう。

海の向こう側の話だと思って聞いていた戦争が、もうそこまで来ているような気がしてしまう。けれどいま画面の向こうの出来事に対して、個人で対抗するためにできることとはなんだろうか。私は想像力を養うことだと思う。短絡的で表層的なわかりやすいことだけをジャンクフードのように得るだけでは培われない、その力を身につけることではじめて、未来を予測し、そしてそれを変えることができると思う。

今後の世界に戦争が起こらないために、どうするべきだろう。豊永氏は想像力を武器に、その問いをいま、改めて投げかける、いや投げつける。衝撃的な作品である。

書き手 高橋龍二