道北の鉄道

-

廃止から35年 名寄本線

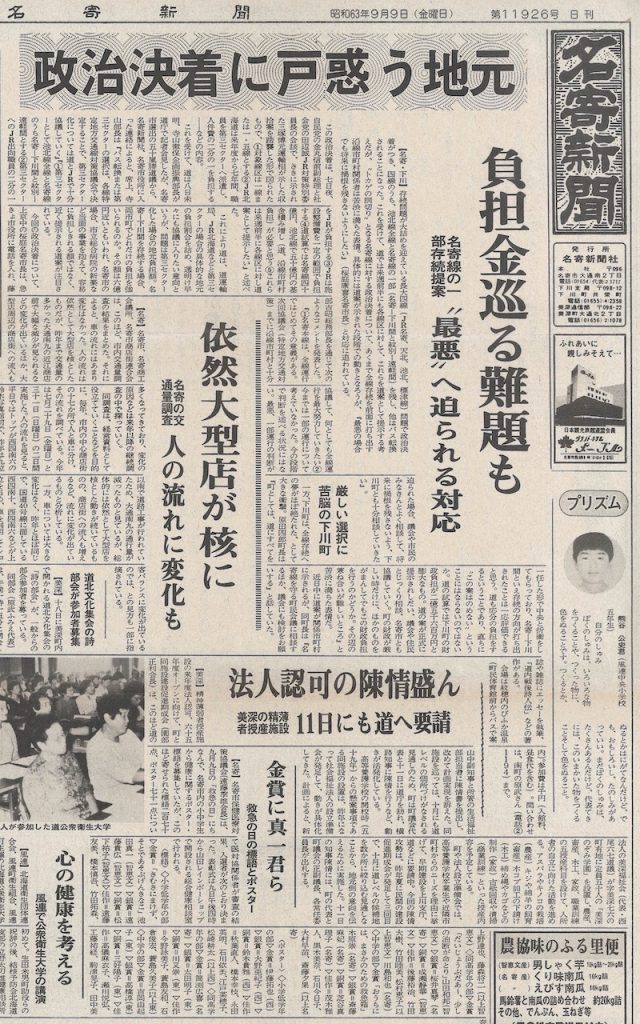

第3セクター化による名寄~下川間、紋別~遠軽間の部分存続案が出されるも、地元負担が重たかったため、全線の鉄道存続を断念し、バス転換が決まった。

-

廃止から35年 名寄本線

第2次特定地方交通線として廃止承認となった名寄本線。特定地方交通線対策協議会も開始され、沿線自治体は廃止反対と存続を強く訴えてきた。

-

廃止から35年 名寄本線

名寄本線が第2次特定地方交通線に選定され、沿線では廃止反対の総決起集会や署名運動などが展開された。その後、運輸省は「厳冬期を含め、100kmを超える長大路線に代替輸送としてのバス運行が可能かどうか、十分な調査ができる時期まで承認を保留する」を理由として、廃止承認が保留され、いったんは廃止議論が棚上げとなった。

-

廃止から35年 名寄本線

こまめに停車できる気動車が導入されるとともに、郊外には無人駅や仮乗降場が開設された。また、急行や準急列車も運行を開始し、所要時間が短縮され、利便性が向上した。

-

廃止から35年 名寄本線

名寄本線では興浜南線、渚滑線、湧網線の支線も開業し、分岐駅では「鉄道のまち」として発展した。

-

廃止から35年 名寄本線

1921年10月5日に名寄線(名寄~中湧別間)が全線開業し、32年10月1日には湧別線(遠軽~湧別間)を編入し、名寄本線(名寄~遠軽間、中湧別~湧別間)となったが、同時に石北線(新旭川~北見間)が全線開業したため、道央とオホーツク方面を結ぶ幹線から一転してローカル線に甘んじることになった。

-

廃止から35年 名寄本線

名寄駅から興部駅、中湧別駅を経て、遠軽駅までを結んだJR名寄本線が1989年5月1日に廃止され、今年で35年を迎える。21年10月5日の全線開業以来、多くの旅客と貨物を運んできたが、沿線の過疎化に伴う利用客減少、自動車社会の到来が大きく影響し、廃止の運命をたどった。