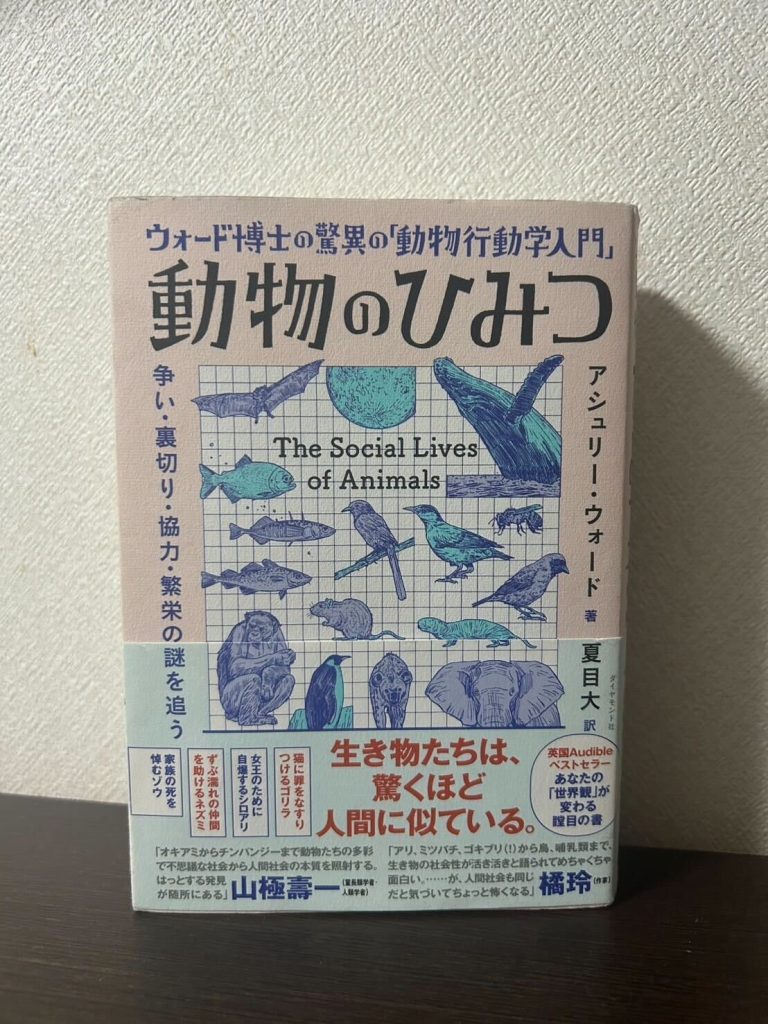

著者:アシュリー・ウォード(著)、夏目大(訳) 出版社:ダイヤモンド社 出版年:2024年

集団を成し、ほかの個体と関わり合って生きる生物のことを、人間に見立てて「社会的」と呼ぶことがある。女王を中心とした集団で、与えられた役割のために働くミツバチやアリなどの昆虫や、序列のある群れのなかで暮らすサルたちなどがよく知られた例だろう。「社会」という言葉が基本的には人間に適用されるものであることもあり、我々は「社会性」を人間に特有の特別なものとして見る傾向がある。それもあって、先述の「社会的」な生物を「我々に近いもの」としてつい特別視しがちだ。

しかし、「社会性」は本当に特別なものだろうか。今回紹介する『ウォード博士の驚異の「動物行動学入門」 動物のひみつ 争い・裏切り・協力・繁栄の謎を追う』は、その問いに多角的に答えてくれる。昆虫、魚類、鳥類、哺乳類……オキアミやシロアリといった小さな生物から、ライオン、ゾウ、クジラといった大型動物まで、700ページ超の分厚い紙面に、彼らがいかに「ほかの個体とともに生きるか」の知恵がぎっしり詰まっている。たとえば都市生活の嫌われ者であるネズミは、実は習性として意外な利他主義を見せる。飢えたネズミにほかのネズミが食べ物を分け与えることは珍しくなく、またネズミたちはそういった危機に備えてあらかじめ毛繕いなどを通して個体間の信頼関係を築こうとする。また、居心地のいい空間に住むネズミと、湿っていて居心地の悪い空間に住むネズミを隣同士にすると、居心地のいい空間のネズミは自ら入り口を開けて居心地の悪い空間のネズミを招き入れることがわかったそうだ。

このように、明日の命も保証されない厳しい自然を生き抜くために、動物たちが長い進化の過程で獲得してきたさまざな習性は、タイトルにもあるように我々の想像を超えた「驚異」そのものだ。

本書はタイトルに「動物行動学」という専門的な言葉を冠し、また700ページを超えるボリュームを持つ。しかし安心してほしい。著者アシュリー・ウォード博士のわかりやすく親しみやすい語り口は、本書の大きな特徴の一つだ。博士は大学卒業後に一度会社員を経験したのち、研究の世界に戻り現在はシドニー大学で教鞭を取っているというユニークな経歴の持ち主。科学雑誌に100本以上の論文が掲載されたいわゆる“すごい研究者”なのだが、本書からはいい意味でそのすごさが感じられない。近所の小学生に虫取りを教えてあげる生き物好きのおじさんのような存在として、読者の共感を誘いながら、動物の知識を授けてくれる。難解な専門用語の乱発もなく、翻訳書特有の硬さも見当たらない。知識ゼロの状態からでも、すっと動物たちの世界に入り込むことができる。

本書を読み終えたあとは、街角の鳩や、公園の鳥たちやアリの行列にも、ただの「生物」ではなく「誰かとともに生きる存在」として目を向けるようになるだろう。私たち人間が特別なのではなく、動物たちもまた特別な“社会”を持っているのだということに気づかせてくれる好著である。

書き手:伊東愛奈