盆地を眺めたドローン景観~平地と水と

今回は盆地の底の平地の話です。現在は、主に商業地、住宅地、水田などになっている場所で、天塩川とその支流が周囲の給料、山斜面を削り出した土砂が堆積したものです。盆地の溶岩由来の岩盤の底まで、場所にもよりますがボーリング調査などによると500から1000mほど堆積していますので、良質の温泉でも出てほしいものと期待しています。温泉は別として、私たちが生活や産業で利用するのは、河川水と地下100mまでの地下水ですが、いずれも周囲の山からの浸透水が川や地下水脈に集まった結果、名寄市は豊富できれいな水に恵まれているといえます。かつての主産業であった酒造業、亜麻糸工場そして一昨年、工場が撤退した製紙業はいずれも水資源により成り立っていたと言っても過言ではありません。過去形なのは残念ですが、今後、水資源利用の産業(工場)が進出することを期待したいものです。

地面に目を移してみましょう。名寄市には「人」の字に本流天塩川に大支流名寄川が合流し北に流下しています。現在は流路切り替えや堤防で治水対策がなされていますが、80年ほど前までの天塩川は原始的河川で、「小さく蛇行しながら大きく蛇行する」状態でした。当然、洪水は頻繁にあり、流路脇には洪水のたびに土砂が移動・堆積し、そこから離れた低めの土地は水はけの悪い湿地の「泥炭地」も広がっていました。入植者も、見た目は平地ですが土地条件次第で開墾作業の苦労度合は大きく変わりました。風連の天塩川右岸から名寄の徳田にかけての泥炭地に入植した人たちの苦労話が伝わっています。泥炭は地盤としても軟弱なため土木工事にとっても大敵で、鉄道路線や国道などのルートにも影響を及ぼしました。風連での宗谷線の予定路線は、明治33年の殖民地区画図では、現路線より250mほど西側にあり、その後の敷設工事では現路線に変更となっています。地図を見る限り、タヨロマ川と周辺の泥炭地を回避したしたように見えますが、「風連町史 昭和42年版」の723から726ページには、東京の有力者の政治力や土地利権がらみの人間臭い話も紹介されています。

北海道の広大な平地は大部分が開拓地として処分され、まずは開拓者を入地させる殖民地を選定した後、土地区画がされました。道庁は300間四方(約500m四方)の横方向の「線」と縦方向の「号」に囲まれた区画を基本に中を6等分し1万5000坪(5ha)ずつに分け、各区画を6戸の開拓者に分配しました。号線呼称は現在でも使われていますし、道路に沿って農家が点在する北海道独自の「散居集落景観」が生まれます。屯田兵用地や市街地、官有地、風防林地などは別に区画され殖民地区画地に組み込まれました。屯田兵村は明治32年の剣淵・士別兵村を最後に廃止されたため、多寄、風連以北の名寄盆地は、個人入植、団体入植、農場により開墾されます。

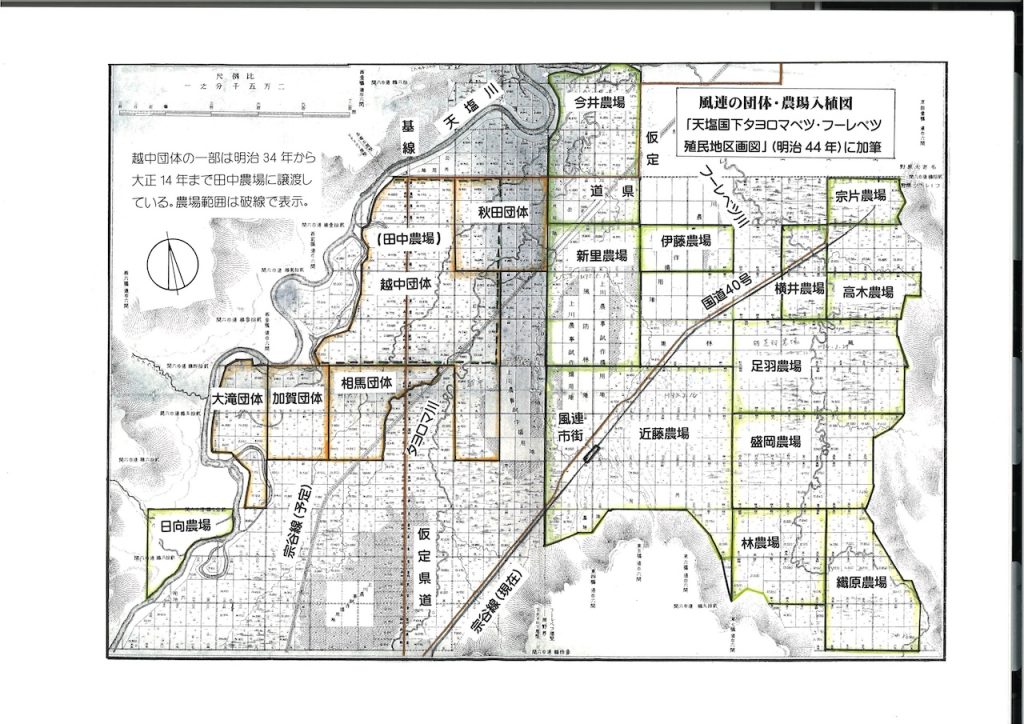

ここでは、図をもとに団体と農場がほぼ東西に分けて配された風連の開拓地を見てみましょう。風連は明治32年の道庁測量隊員の個人入植を町の始まりとしており、小面積ながらが個人では34人の入植記録があります。団体入植とは本州の農村部の同郷者が、20戸以上の団員を募集し団体長に率いられた集団が入植するものです。農場は本州の華族や士族、有力者が地主である農場主となり小作人を募集して、現地では管理者(支配人)のもとに開墾を行うものです。両者の入地場所は混在する場合が多いのですが、風連の場合は天塩川左岸の平地部で南北の東3号を境に西は団体、東は農場におおむね分かれるのが特色です。当時、申請を受け付けた道庁の担当者が意識的に行ったかは不明ですが、まとまって立地した方が便利だったのかもしれません。団体入植地には仮定県道が南北から東にカギの字に折れて名寄市街地に達します。それを横切るのが当初の鉄道予定線です。農場が開設された東側は実際の宗谷線と後の国道40号を書き入れました。

入地時期はいずれも明治33年から35年に集中し、36年9月の鉄道開通と駅開設の前です。団体入植地は同郷の結束力で地道な開墾がなされます。農場は高木農場など一部を除き、不在地主の都合で所有者の移転や解散、成功検査が通らず小作人に払い下げられたり、個人入植に切り替わるなどしてその後の経緯がたどれない場合も多くみられます。いずれにしても、いろいろな経緯があり、営農に精魂を傾けた先人の努力の積み重ねで現在は立派な農業地となっています。(鈴木)