第2回 合併に至る経過②

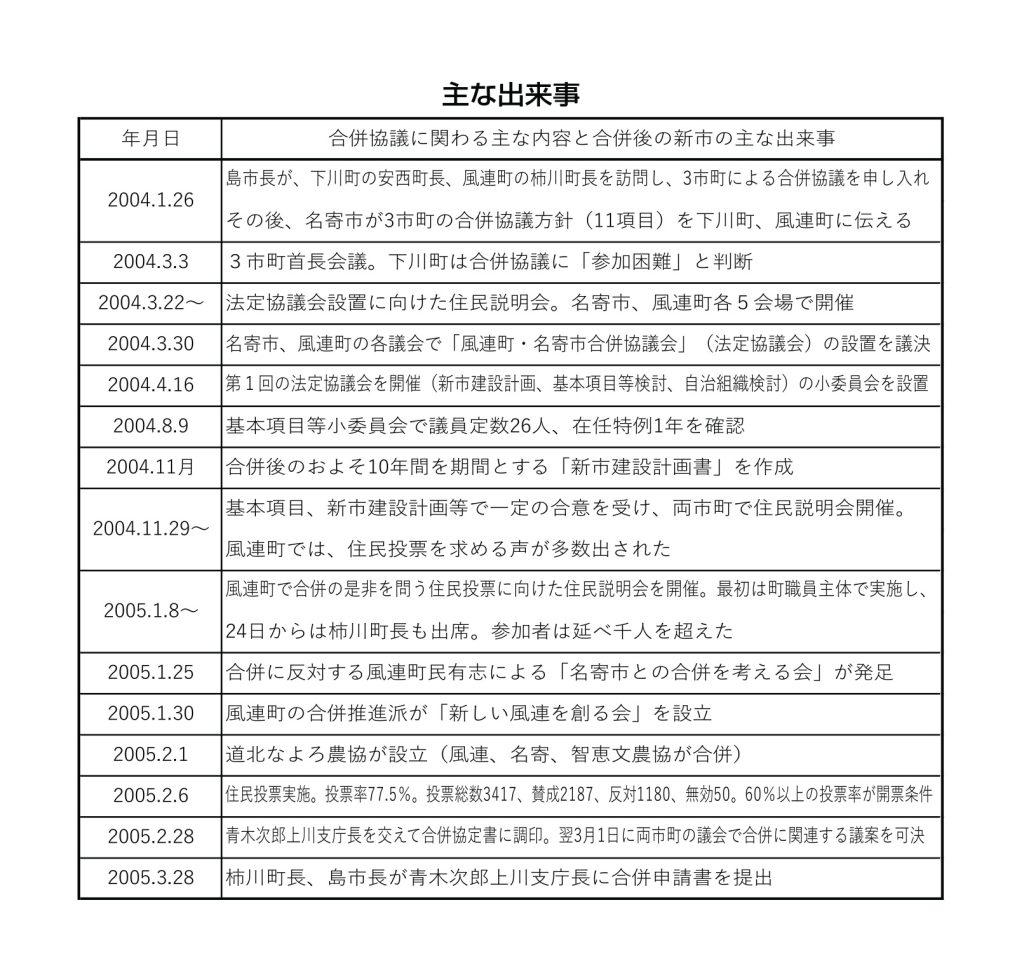

6市町村の任意合併協議会の解散後、島多慶志市長は下川町の安斎保町長、風連町の柿川弘町長に、3市町による合併協議を申し入れたが、下川町は町議会合併問題調査特別委員会が「合併せず単独」の方針決定したこともあり、3市町の合併協議には参加しなかった。

こうした経緯を経て、「風連町・名寄市合併協議会」(法定協議会)が、両市町の議会議決を経て設置され、第1回会議が2004年4月に開催された。法定協議会の中には「新市建設計画」「基本項目等」「自治組織」の三つの小委員会が設置された。 各小委員会や法定協議会の中で合併協議が進められた。

合併の種類(新設合併)、新市の名称(名寄市)、合併の期日(06年3月27日)、議員定数(定数26人=名寄18人、風連8人=在任特例1年)、新市の建設計画、分庁舎方式などが議論され、合併の骨格が固まっていった。

一方、風連町内では、懇談会の中で「合併の住民投票を実施してほしい」との要望が数多く出され、住民投票の実施を決断した。前後して合併に反対する住民らが「名寄市との合併を考える会」を結成し、チラシなどを作成して全戸配布。その後、合併推進派は「新しい風連を創る会」を結成し、名寄との合併による新たなまちづくりを訴えた。

05年2月6日に住民投票を実施。開票は、60%以上の投票率が条件であったが、投票率は77・5%となり、住民投票は成立した。投票総数は3417で、賛成2187、反対1180、無効50。64%が合併に賛成という民意が示された。

住民投票の結果を受け、島市長と柿川町長は、青木次郎上川支庁長を交えて合併協定書に調印。合併関連の議案を両市町の議会で議決後、青木上川支庁長に合併申請書を提出した。

合併に関する広域の研究会(名寄、風連、下川)、5町村による上川北部任意合併協議会、上川北部6市町村による任意合併協議会、風連町・名寄市合併協議会などの議論を経て、風連町の住民投票結果が示されたことで、名寄市と風連町の合併が正式に決まった。

合併の成立は、両市町の地理的・地域的な結びつきが強かったことに加えて、当時の財政状況が挙げられる。合併前4年間(2001年度~04年度)の主な決算値を示した(表1)。両市町とも一番大きいのは、国の三位一体改革の影響による地方交付税の減少である。01年度と04年度を比較すると、風連町では4億9300万円、名寄市では9億3100万円、それぞれ減少している。

公債費の一般財源に占める割合を示す公債費比率は、風連町では悪化し、名寄市では改善している。借金に当たる地方債残高は風連町、名寄市とも微増で、貯金に当たる基金残高は、風連町では1割程度の減少、名寄市では1割程度の増加となっている。

当時は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の制定前のため、実質公債費比率、将来負担比率など財政の健全化を判断する健全化判断比率は存在しなかった。

地方交付税の減少を除くと、両市町の主な決算値で極端な悪化はみられない。国の地方交付税削減への危機感が、相当強かったとものと思われる。

合併市町村の地方交付税は、新市町村で積算するのと、旧市町村単位で積算して合算するのを比べて有利な方を選択でき、合併後10年間は差額分が全額保障される。残りの5年間で逓減し、16年目から新市町村による一本算定のみとなる。

地方交付税の削減が進む中、合併算定替えの特例(15年間)と合併特例債(充当率が95%で70%が地方交付税措置)の発行が可能となる優遇措置の期限(06年3月末)に間に合わせた合併であった。