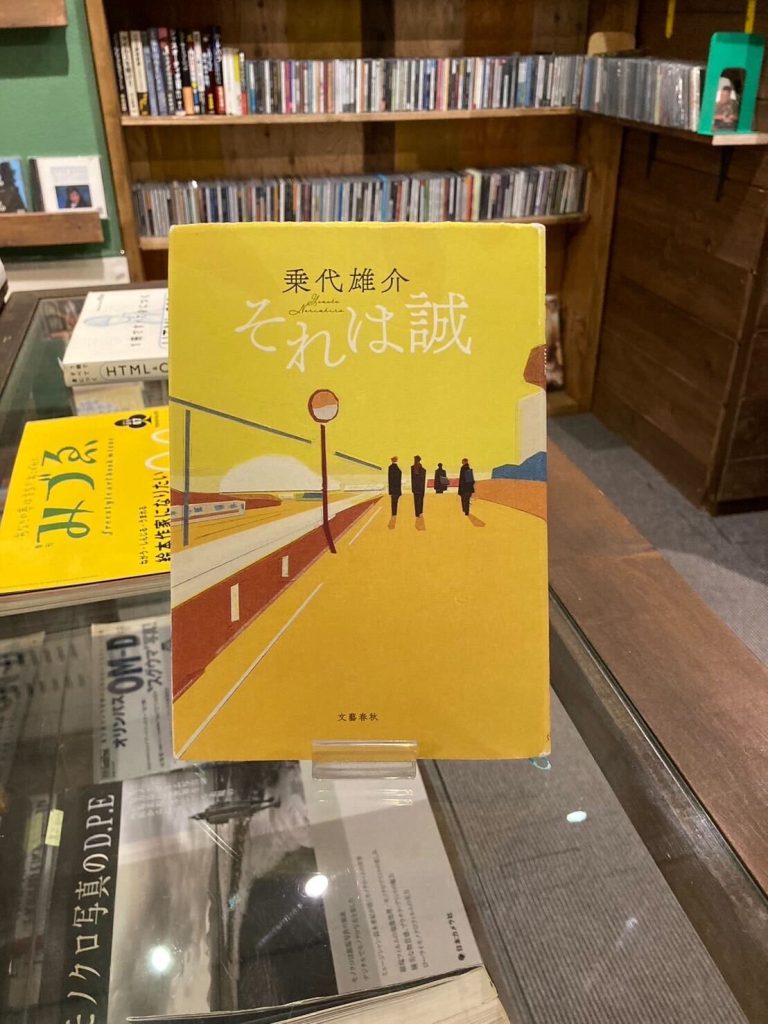

著者:乗代雄介 出版社:文藝春秋 出版年:2023年

二年前、市川沙央氏の『ハンチバック』が第169回芥川賞を受賞した。同作は氏によるデビュー作、そしてこれまで透明化されてきた問題に対して投じた一石のもたらす波紋は凄まじく、その実力を疑うような隙は少しもない。

しかし今回は時を同じくして芥川賞候補となり、受賞には至らなかった作品を紹介する。乗代雄介『それは誠』である。受賞という栄光の輝きはあまりに強く、その他候補作品を霞ませるほどである。しかしこの作品は、それだけで霞むには惜しい、まさに傑作である。乗代雄介氏の全作品を読んでいるファンの立場から見た贔屓目とも言えるが、決してそれだけでないと断言できよう。拙筆ながらこの作品を紹介し、1人でも新たにこの作品に触れる機会があれば何より嬉しい。

本作品は、語り手、そしてそのことに対して非常に意識的な主人公の高校生、佐田誠の現状説明によって始まる。

修学旅行から帰った翌日のしかも土曜日に学校があるのはどうかと思うけど、僕だって特別な事情がなければ風邪で寝込んでるなんて言い訳せず、ちゃんと登校したはずだ。でも今日だけじゃないんだな。僕は明日も明後日も寝込んでて、あと何十日か、事情次第じゃ何百日でもおかしくない。事情でいうのは、今始まったこれ――高校二年の東京修学旅行の思い出――をいつ書き終えるのかということだ。(本文より引用)

こんなまどろっこしい語りの彼が、修学旅行に行き、長年会えていなかった叔父に会いに行く、それだけの話である。それだけ聞くといかにも純文学らしい、話のない話に聞こえる。そしてその意見はある意味正しい。180ページほどの中編作品にも関わらず前半3分の1、60ページくらいは語り手の現状説明そして修学旅行の自由行動の話し合いに費やされ、目新しいことは特に起きない。叔父さんに会いに行くという本来の目的も、ある程度の時間とお金を惜しまなければ、今すぐにでも実行できる、小さな話である。

しかしどうしてそんな、小さくて話のない話が傑作と言えるか。

この作品をあえて一言で言うならば、青春の物語である。それだけ聞けば若手俳優・アイドルが映画化の主演に抜擢され、その予告で走り出してしまいそうな、甘酸っぱいものを想像する。しかし、青春とは美形の人間にのみ許されたものでも、恋愛が必要不可欠なものでもない。休み時間はひとり教室の隅でただ本を読み、授業でも慎ましくノートを取り、放課後は帰宅部としての練習を全うする、そんな学生生活だって数多く存在し続けている。それを灰色と称して自虐するのは、人工着色料のようなパステルカラー、それはときにサイケデリックにさえ思えるほど彩られた恋愛映画に感じる引け目によるものである。乗代雄介氏はその灰色を灰色のまま、というよりもともと網膜に写っている生活の風景をその色のまま肯定してくれる。

ここであえて言うが、そんな小説もありふれたものではある。しかし主人公が、「書く行為」を含めた様々なことにねちっこく考え続けるまま、誰かに連れ出されることなく、自分の力で一歩を踏み出す。

先ほど引用した書き出しを見てもらえばわかるが、これほどまでに面倒で厄介であり、それを隠さない主人公がかつていただろうか。けれどその不恰好さはきっと読者の中の一部、けれど面倒で厄介な部分に届く。そして彼の一歩は青春であることに少しも疑いようはない。その肯定は、少なくとも私にとって非常に大きかった。初めて読んだ時、そして今回の書評のために読み直した今、ともに。

この作品を読むときは、ぜひ自分が高校生だったときのことを思い出しながら読んでほしい。読者各々の学校生活、教室、そして修学旅行のことを。自由行動のときになされた他愛もない話し合いや雑談、それらは忘れ去られても確かに経験の中に残っている。先生に怒られないか、と怯えながら踏み出した一歩は、大人の今になれば大したものではないかもしれないけれど、それはその当時、確かな一歩であったと思う。そんなことに気づかせてくれる小説である。

書き手:高橋龍二