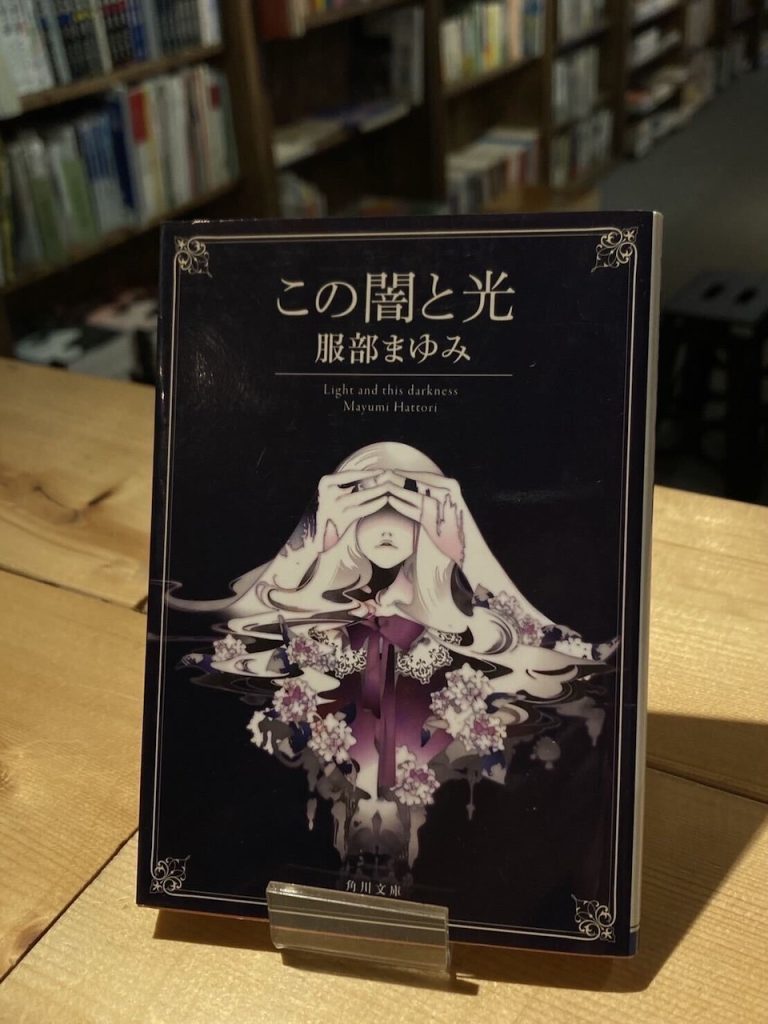

著者:服部まゆみ 出版社:KADOKAWA 出版年:1998年(文庫版2014年)

※本稿は一部『この闇と光』の後半部分に触れています。核心部に触れる表現は極力避けるよう注意を払いましたが、未読の方は本稿の閲覧にご注意ください。

本書は同年の直木賞の候補作品としても推薦された作品である。「思いがけないどんでん返し」を含む作品として夏のミステリフェアなどではそのラインナップに数えられ、今なおその世界に魅了される人々が多い物語である。作者の服部まゆみ(1948~2007)は銅版画家でもあり、小説の執筆を始めたのは87年のことである。ミステリアスで耽溺するような美しさに満ちた彼女の作品は罠にかかる快感を文字という形で読者に味わわせる。

盲目の姫・レイアは、優しく教養豊かな父である王やレイアに冷たく当たる侍女・ダフネとともに王の別荘から一歩も出ることなく育てられていた。目の見えない姫に父は読み聞かせや朗読テープを通じて物語に触れさせ、美しい花や愛らしい動物を触覚や匂いで感じ取ることで、幸せや物語の素晴らしさを感じ、一方で冷ややかな侍女の態度に怯える日々を送っていた。しかし、ある日「叛乱」が発生し、父がレイアを逃そうとする最中、2人は離れ離れになってしまう。

レイアが父と離れ離れになる部分を境にこの物語は変化する。この作品の核心部分に触れることは最小限にしたいが、本作の「叛乱」前にレイアに起きていたことは、現実の社会では加害及びグルーミングという言葉で指摘される行為でもあることが次第に明らかになる。突如発生した異常事態によって外の世界に連れ出されたレイアにとって全ての事象はまるで別世界の出来事だ。ある意味で世界に取り残された姫が抱えたものは紛れもなく孤独と裏切られたという念である。裏切られ、なお王とまた対峙することを望むレイアの心情はしかし憎悪というにはあまりにも複雑だ。

作中、「ムーンレイカー」というキーワードがしばしば登場する。映画の題や、帆船の最上部に立てられる旗のことも指すようだが、本作ではイギリスのウィルトシャー州(ストーンヘンジの所在地として知られる)の伝説にちなんで「大馬鹿者」という意味を持つ俗語として登場する(注) 。馬鹿のふりをした密輸業者、そして彼らの芝居に騙された官吏、一度は離れ離れになる2人だが、その最後物語は再び父王とレイアを主役に据える。どちらがムーンレイカーなのだろう。もう戻れない時間の中の真実を必死に手繰り寄せようとしているレイアは確かにムーンレイカーなのかもしれない。その一方、とある不条理に足を踏み入れてしまった父王もまた、自身が馬鹿で愚かであるのだと述懐している。レイアへの懐柔と支配は王にとってもかつて自分が受けてきた仕打ちと重なる部分があることが後半明らかになる。レイアへのグルーミングはまた過去の自分や環境に対する再生産とも言えるのである。

本作は真実が虚構の中に巧みに織り混ざることによって2人の運命は不条理で業の深いものになっている。物語はその大部分がレイアの視点で描かれた、いわゆる「閉じた王国」の物語だった。しかしながら後半に向かうにつれ明らかになる秘密の園が持つ意味は思いがけず、王にとっての支配と傷の物語が浮かび上がってくる。それは双方にとっての愛と束縛を二重に映し出しており、湖面に揺らぐ月のようにその輪郭は曖昧で流動性を持ったものとして立ち上がってくる。物語と大切な人に囲まれた美と愛情にあふれているかのような生活、そして全てが明らかになった後の2人の置かれた憎悪とも追慕との捉えかねる感情はまさにどれだけ掻き寄せようとしても手に取りようのない不条理の渦の中にキャラクターと読者を突き落としていくのだ。その快感に浸りながら私たちは思いがけなく二重の理不尽が発生していることを冷静に見つめなくてはならないだろう。

(注)村の密輸業者が湖に密輸のための高価な品が入った樽を落として拾い上げようとしているところ、通りがかった警吏に怪しまれてしまう。業者の一人が窮地を切り抜けるべく湖面に映った月を熊手で掻きながら「湖の上に浮かんでいるチーズを取ろうとしているのだ」と馬鹿のふりをしたところ、警吏は彼らの芝居に騙されて大笑いしてその場を去り、その後ことあるごとに彼ら-「ムーンレイカー(rakerは熊手の意)」の話をして回った。しかし密輸の現場を取り押さえられそうなところを芝居ですり抜け、本当の意味で笑ったのは密輸業者であった。ウィルトシャー発祥の伝説として現在も語り継がれている。

書き手:上村麻里恵